在光学领域,真正的 ED 镜片堪称 “单反红圈镜头” 般的存在,凭借其卓越性能为观测带来极致体验。与之形成鲜明对比的是,假 ED 镜不过是徒有其表的 “贴标玩具”,根本无法提供与之相匹配的观测效果。接下来,让我们深入剖析两者间的巨大差异。

ED 镜片采用具有特殊色散特性或高折射率的光学玻璃制成,其最大优势在于能极大程度减少光线折射后的散射。这不仅有效降低了色差色散问题,还能使折射后的光线更好地汇聚,显著提升成像锐度。从成本角度来看,不同口径的 ED 镜片价格差异明显:25 口径的单镜片成本约为 100 元,42 口径的约 150 元,50 口径则高达 200 元。相比之下,普通玻璃镜片成本仅需几十元,二者成本相差至少 5 倍之多。

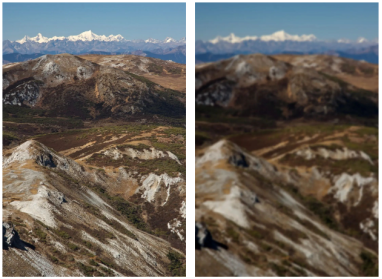

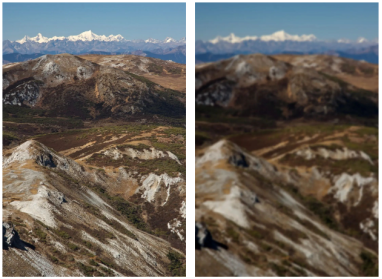

在性能方面,真 ED 镜与普通镜片的差距更是一目了然。以色差色散控制测试为例,真 ED 镜呈现出的效果犹如 4K 视频般清晰细腻,细节丰富且色彩还原真实;而普通镜片的成像则如同模糊的 720P 视频,画面不仅模糊不清,色彩也严重失真。

国内某电商平台的抽检结果令人震惊:标价 500 元以下的 “ED 望远镜” 中,竟有高达 79% 的产品并未使用真正的 ED 玻璃,而是通过虚标 ED 标识来误导消费者。要知道,标识可以轻易伪造,但性能却无法造假。那么,消费者该如何辨别 ED 镜的真伪呢?下面为您介绍三个零成本的实测方法。

操作方法非常简单,您只需在下午五六点钟,使用望远镜观察动物或植物。如果是真 ED 镜,成像效果会呈现出明显的颜色分层,过渡自然,色彩还原精准,且画面不会出现灰蒙蒙的 “雾感”。反之,假 ED 镜的画面则会像蒙上了一层灰色滤镜,不仅模糊,还会出现噪点,整体效果沉闷,就如同手机夜间模式使用不当的翻车效果。

原理解析:真 ED 镜片具备出色的光学性能,能够在暗光环境下为观测者提供更明亮的画面,同时完美保留丰富的细节层次。不过需要注意的是,画面的明暗表现并非仅取决于镜片,它还受到镀膜、棱镜以及物镜口径等多种因素的综合影响。

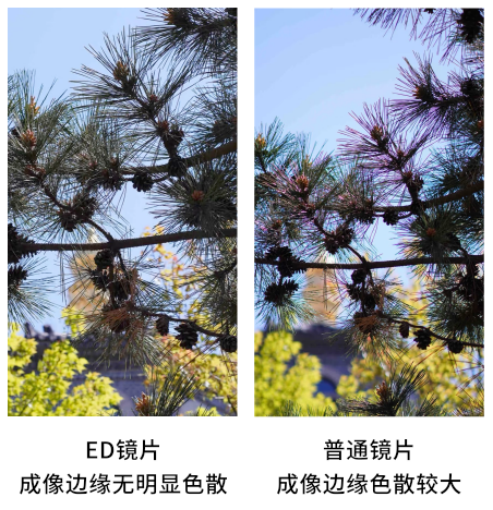

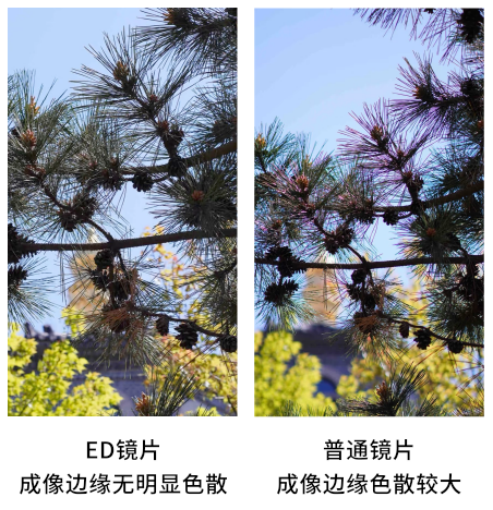

观测对象选择树叶,通过望远镜进行观察。若使用的是真 ED 镜,您会发现树叶从中间到边缘的颜色艳丽丰富,并且在树叶与蓝天的交界处,几乎看不到紫色或蓝色等镶边现象。而假 ED 镜在此测试中则破绽百出,树叶边缘会出现明显的荧光紫或蓝边,高光部分还会泛黄,如同老旧电影滤镜般影响视觉效果。

原理解读:真 ED 镜片的低色散特性使其能够有效抑制高反差场景下的色散现象,确保成像纯净自然。但需要明确的是,ED 镜片虽能极大程度缓解色散问题,但并非能实现绝对的无色散。若您追求极致的画面质量,还需借助如 APO 复消色差技术等更为先进的手段来进一步消除色散。

用望远镜观察颜色艳丽的植物或动物,以此检验镜片的色彩还原能力。真 ED 镜能够呈现出高饱和度的色彩,过渡自然流畅,对于红色、黄色等暖色调的还原准确,几乎不存在偏色现象。反观假 ED 镜,色彩发灰,饱和度严重不足,整体画面不是偏黄就是偏蓝,色彩严重失真。

原理剖析:真 ED 镜片优秀的色差控制能力,确保了不同波长的光线能够准确聚焦,从而呈现出最为真实的色彩效果。

在众多品牌中,艾斯基的产品脱颖而出。经实际测试,其在色散控制方面的表现足以比肩国际知名品牌,品质值得信赖,消费者可以放心入手。

一些号称 “平替” 的低价 “ED 镜” 往往名不副实。例如,某品牌售价 199 元的 “ED 镜”,经实测发现色差色散问题严重,其观测效果甚至不如高端手机的长焦镜头。因此,消费者切勿轻信这类虚假宣传,以免上当受骗。

市面上部分望远镜存在夸大参数的现象,常见的如 “20 倍、30 倍放大” 等标注,实际放大效果根本无法达到所标数值。消费者在选购时,不能仅仅依据参数来判断产品质量,还需综合考虑其他因素。

对于新手而言,不建议盲目追求高倍数望远镜。例如,12 倍镜虽然看似功能强大,但由于手抖等因素,实际观测时画面会非常不稳定,体验感远不如 7 - 10 倍镜。因此,建议新手从 7 - 10 倍镜入手,待熟练掌握观测技巧后,再考虑升级设备。

总之,在选购 ED 镜片相关产品时,消费者一定要擦亮双眼,通过正确的方法辨别真伪,同时参考专业建议,避免陷入消费陷阱,从而选购到真正符合自己需求的优质产品。

本文标签: # 艾斯基巡天系列APO IPX7

扫一扫微信交流

扫一扫微信交流

发布评论